2024.08.08

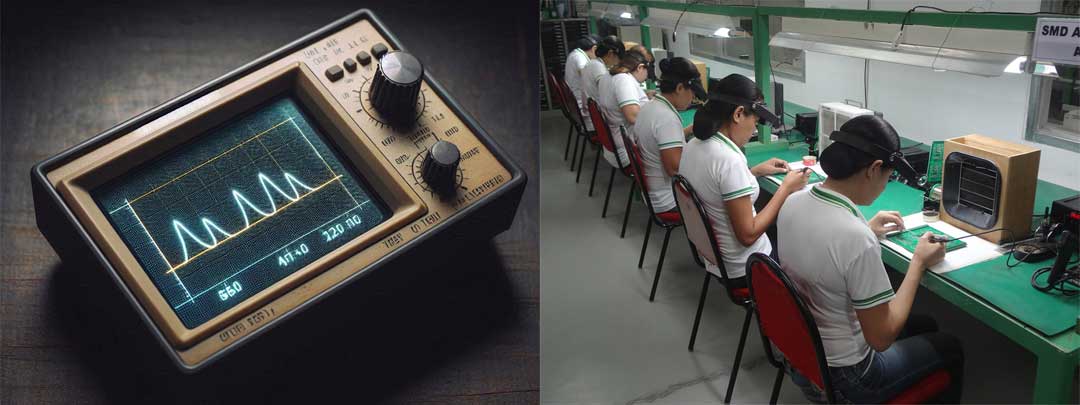

新JIS準拠:半波計測技術で電流センサの性能を最大化する方法

はじめに

この記事の目的

本記事では、新JISに準拠した半波計測技術に関して、その基礎から電流センサの性能を最大化する方法までを詳しく解説します。このテーマを選んだ理由は、電流検知において半波計測技術が非常に有効であり、新しいJIS基準との連携によって、電流センサの性能をさらに向上させる可能性があるためです。読者の皆様がより効率的で安全な電力検出や計測を行えるようになることを目指しています。

背景情報

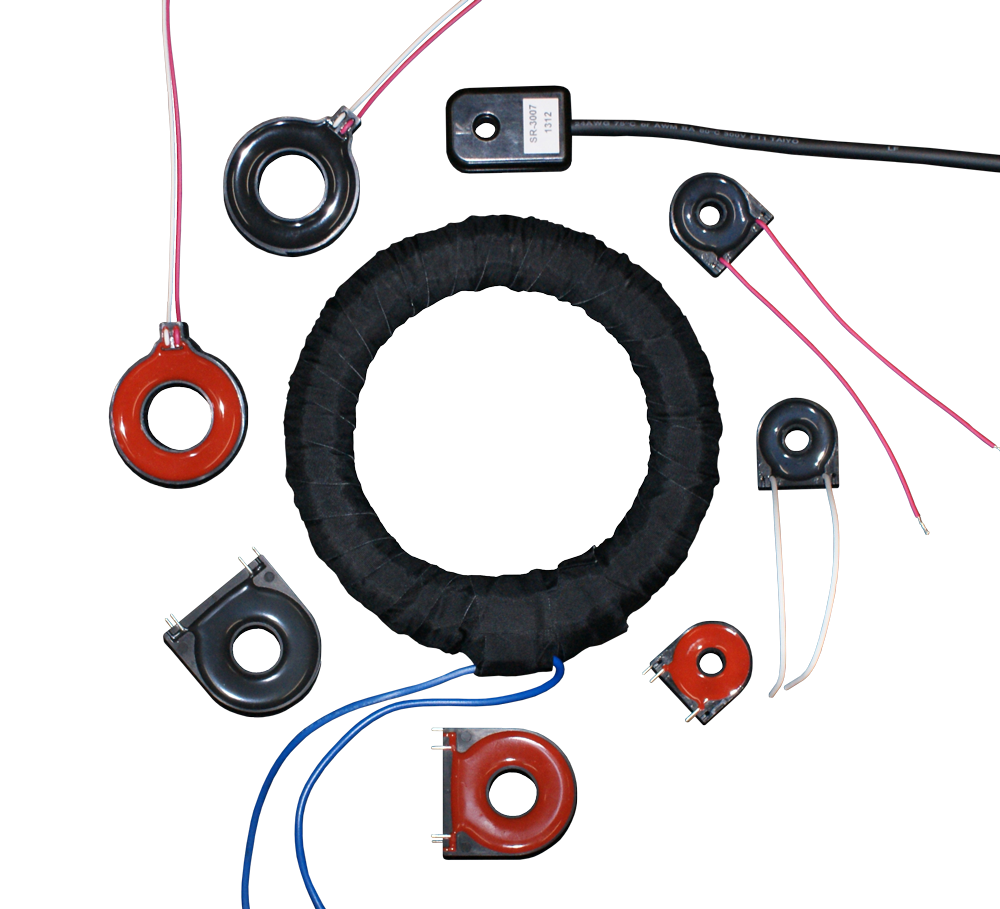

電流センサは、電力の検出や計測のために使用される非常に重要なデバイスです。従来の方法では、正確な計測が難しい場面がありましたが、新JISに準拠した半波計測技術を導入することで、これまで以上に正確かつ効率的な電流検知が可能となります。この技術は特に、変流器(カレントトランス)においても有効であり、大電流や高圧回路の電流をより小さな電流で正確にモニタリングするのに役立ちます。

半波計測技術とは

基本概念

半波計測技術とは、電流や電圧を計測する際に、波形の一部を抽出して解析する手法です。この技術は、従来の全波計測技術とは異なり、特定の半波のみを対象とするため、効率的かつ迅速に電流検知が可能です。特に電流センサの性能を最大化するために利用され、新JISの基準にも対応しています。

従来の技術との比較

従来の計測技術は、全波計測技術を用いており、電流や電圧の全体の波形を測定して解析するものでした。これに対して、半波計測技術は特定の半波部分のみを対象とするため、計測のスピードが大幅に向上します。また、これは電流センサの効率化にも寄与し、より迅速で正確な電力検出と解析が可能です。

例えば、変流器や電流トランス(CT)を用いた計測では、交流の大電流を小電流に変換して精密に計測する必要があります。この際、従来の全波計測では多くのデータを処理する必要があり、時間と労力がかかりましたが、半波計測技術を導入することで、必要最小限のデータを効率的に取り込むことが可能となりました。

このように、半波計測技術は新JISの基準に適合しつつ、安全性や効率性を大幅に向上させる技術として注目されています。特に電流センサの性能向上において、その効果は顕著です。

新JISの基準とは

新JISの概要

新JIS(日本工業規格)は電流センサや半波計測技術に対する新たな基準を提供します。これにより、電流検知や電力測定の精度向上が期待されており、最新のテクノロジーを活用して計測機器の性能を最大化することが可能になります。特に、新JISは安全性と効率性を重視しており、変流器(カレントトランス)といった装置の使用も厳格に規定しています。

旧JISとの違い

旧JISから新JISに移行したことで、いくつかの重要な変更点が導入されました。旧JISでは主に基礎的な安全基準や動作性能に焦点が当てられていました。しかし、新JISでは具体的な計測精度の改善や、半波計測技術などの最新技術を活用した高度な検出方法が採用されました。また、新たな安全基準によって、装置の取り扱いや配線作業における感電リスクを最小限に抑える対策が強化されています。

電流センサの性能最大化の方法

半波計測技術の応用

半波計測技術は、電流センサの性能を最大限に引き出すための最先端の方法です。この技術は、従来の全波計測に比べてリアルタイムに応答しやすいという特徴があります。特定の時間間隔での電流変動を高精度に捉えることができるため、電流検知の精度が向上します。さらに、新JISの基準により、この技術が一層効果的に使用されるようになりました。半波計測技術の応用により、より迅速かつ正確な電流センサの性能向上が実現されるのです。

具体的な手法

半波計測技術を導入する具体的な手法として、いくつかのステップがあります。まず、センサ回路の設計段階で、半波計測に対応する高感度な部品を選定することが重要です。次に、計測精度を確保するために、適切な変流器(カレントトランス)を配置します。これにより、電流を効果的に小電流に変換し、精確なデータ取得が可能になります。

さらに、システムへの導入時には、SSR(加熱器単相ソリッドステートリレー)などの周辺機器とのインターフェースに注意し、定格範囲内での使用を徹底することが求められます。SSRの本体や端子カバーには触れないようにし、安全性にも配慮が必要です。これにより、感電や火傷などのリスクを最小限に抑えることができます。

最後に、導入後のメンテナンスにおいては、定期的なチェックと必要に応じた調整を行うことで、常に最適な状態で運用することができます。これにより、半波計測技術を活用した電流センサの性能を最大限に引き出すことができるのです。

実際の導入事例

成功事例の紹介

実際に半波計測技術を導入した成功事例として、ある大手製造業の生産ラインにおける電流センサの採用が挙げられます。この企業では、新JISに準拠した半波計測技術を活用することで、電力の消費を正確に計測し、効率的なエネルギー管理を行うことができました。その結果、製造過程での無駄な電力消費を削減し、生産効率を大幅に向上させることができました。

また、変電所や発電所での運用でも成功事例が報告されています。変流器(CT)を用いて電流を小電流に変換し、半波計測技術で精密に計測することで、より安全な運用管理が可能となりました。特に高圧回路における電流センサの性能を最大限に引き出すことができ、大電流回路の電流監視に大いに役立っています。

さらに、家庭やオフィスでの電力モニターシステムにも半波計測が取り入れられています。これにより、消費電力のリアルタイム監視が可能となり、エネルギーの無駄を削減することができます。

導入のメリット

導入のメリットは多数あります。まず、新JIS準拠の半波計測技術により、電流検知の精度が向上し、正確な電力消費計測が可能となることです。これにより、エネルギー管理が最適化され、コスト削減が期待できます。

次に、安全性が向上する点が挙げられます。電流センサや変流器を用いることで回路絶縁が確保され、感電や火傷のリスクを低減できます。特に交流用変流器の鉄心およびコイル構成による高精度な電流変換が可能です。

さらに、半波計測技術を採用することで、高速かつリアルタイムな電流検知が実現します。これにより、異常検出や予防保全がスムーズに行え、システム全体の信頼性が向上します。製造業や発電所など、電力管理が重要な現場において大きな効果を発揮します。

まとめと今後の展望

主要なポイントの振り返り

この記事では、新JISに準拠した半波計測技術を使用して電流センサの性能を最大化する方法について解説しました。まず、半波計測技術の基本概念や従来の技術との比較を行いました。次に、新JISの基準について説明し、新JISと旧JISとの違いを明らかにしました。その後、電流センサの性能を最大化する具体的な手法について述べ、半波計測技術の応用方法を示しました。また、実際の導入事例を紹介し、成功事例とそのメリットについても触れました。

今後の技術開発の方向性

今後の技術開発の方向性としては、半波計測技術のさらなる精度向上が期待されます。具体的には、電流センサの検出精度や安定性を向上させるための新しいアルゴリズムの開発が進むと考えられます。また、環境負荷を低減しつつ高効率な電力検出を実現するための新材料や新設計の導入も注目されます。加えて、IoT技術との連携によるリアルタイムでの電力監視や、データ解析を通じた予見保全の実現も今後の重要なテーマとなってくるでしょう。

ミカサ商事としては新JIS対応のセンサー(カレントトランス)を準備しております。お気軽にお問い合わせください。

気になるキーワードはございませんか?

AIカメラ BCP対策 ICT教育 MDM(モバイル端末管理) サーバ・ネットワーク スマート工場 トレーサビリティ パソコン・モバイル リニアモーター リフローはんだ リモートアクセス レーザー加工 ロケーション管理 作業員の安全管理支援 入退室管理 半導体製造 品質向上 在庫管理 情報漏えい対策 持出し管理 映像監視 棚卸し 業務の自動化 無線化 生産性向上 稼動監視 精密ステージ 精密モーター 脆弱性診断 資産管理 電子部品実装 高精度モーションコントロール